人工智能心理树洞爆炸!国家卫生委员会紧急发声:真人陪伴不能替代,你还在和机器说话吗?**

开头改写(更有吸引力):

深夜emo的时候,你有没有面对手机屏幕,面对手机屏幕,面对手机屏幕,人工智能心理树洞谈谈那些无人知晓的心事?一个能24小时陪你聊天的人AI情感助手突然,网络爆红,年轻人感叹“比真人更了解我”!然而,国家卫生委员会的最新回应却给这股热潮泼了冷水:人工智能心理咨询无论多么智能,它都不能取代真正人类的温度和同理心。当技术试图填补情感差距时,我们是否正在经历一场“数字自闭症”的集体爆发?

现象观察:人工智能心理树洞为何成为年轻人的“新宠”?

-

即时性和隐私性

“跟朋友说话怕被嘲笑,找心理咨询师太贵了。”大学生小林说,很多人选择被嘲笑。人工智能聊天机器人这种应用程序可以提供的原因,7×24小时无压力倾诉,并且可以随时删除对话记录,以满足当代人对“匿名安全感”的终极需求。 -

算法共情的“温柔陷阱”

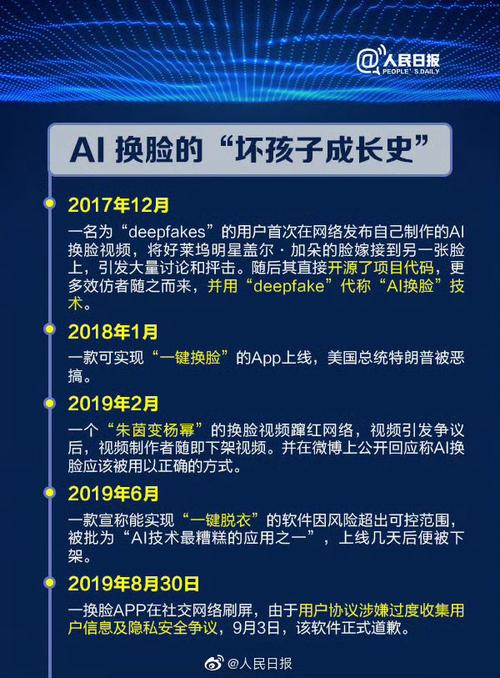

通过分析用户的语言习惯,人工智能可以准确地反馈“我理解你的痛苦”、“你真的很棒”等高共情话术,一个平台的数据显示,超过60%的用户认为人工智能的反应“比人类更耐心”,但这种“定制安慰”是否会产生情感依赖? -

资本助推的“心理健康快餐”

国内某头部人工智能心理服务平台融资已超过5亿元,部分产品甚至发布了“10分钟缓解焦虑”的广告。专家警告说,将复杂的心理问题简化为“演讲游戏”可能会推迟真正的干预机会。

为什么国家卫健委强调“真人不可替代”?

(加粗关键词)

-

伦理红线:人工智能不能承担医疗责任

国家卫健委明确表示,人工智能心理咨询工具只能作为辅助手段,“诊断和治疗必须由合格的专业人员完成”,一家三年级医院心理科主任指出:“人工智能可能误判自杀倾向等高风险信号,后果不堪设想。” -

情感联系的“技术天花板”

人类心理咨询核心是“关系治愈”——一个眼睛,一个沉默的陪伴,算法很难复制,卫生委员会文件特别强调:“机器不能理解复杂的社会因素,如文化背景、家庭关系等。” -

隐忧数据安全

2023年某知名AI平台发生了一次事件用户倾诉记录泄露事件,涉及敏感隐私,卫生委员会提醒:选择服务需要寻找服务合规心理健康平台,避免信息滥用。

深度争议:当技术试图治愈孤独时,我们失去了什么?

- “社会降级”危机

心理学教授李文指出:“过度依赖人工智能情感替代品,会削弱现实中的求助能力,很多人已经出现了“面对面失语症”。 - 商业化的温暖陷阱

一些平台以“免费倾听”吸引用户,但后续却以高价销售AI心理课程,被质疑为“收获情绪焦虑”。 - 加快全球监管

欧盟已经立法要求人工智能心理健康服务标注“非医疗建议”,我国许多地方也开始试点AI心理产品备案制度。

理性选择:如何平衡科技与人性?

- 明确边界:用人工智能处理日常情绪,但要寻求持续两周以上的抑郁和焦虑专业心理学家。

- 警惕数据风险:选择有医疗器械认证App,避免使用未加密的聊天功能。

- 重建真实连接:加入线下心理健康社区,参加“互助倾听”等公益活动。

结尾升华:

毕竟,技术的温度来自于人性的投射。当我们想要它时,人工智能心理树洞当“完美回应”被感动时,也许我们应该更多地思考:为什么在这个时代,即使是安慰也要追求“即时交付”?在按下发送按钮之前,给你周围的现实世界一个机会——毕竟,能治愈孤独的永远不是代码,而是另一个人的心跳。

关键词优化:人工智能心理树洞、人工智能心理咨询、心理健康平台、人类心理咨询、专业心理学家、人工智能情感助理

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...