[普法课堂]可视门铃,安全与隐私的界限在哪里?

引言:当科技方便撞上隐私红线时

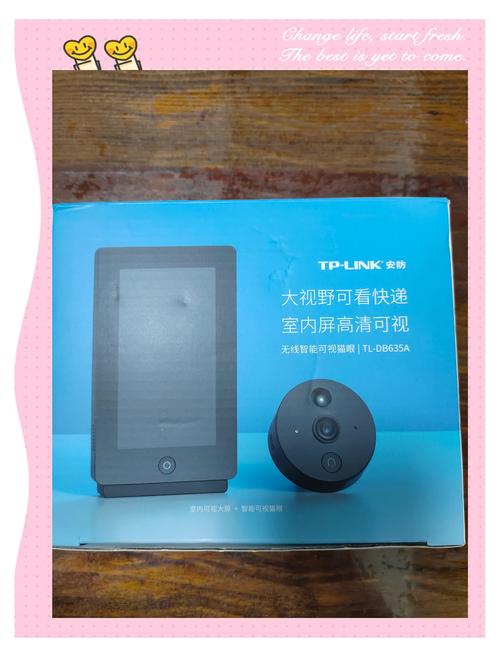

深夜,你一个人在家,手机突然弹出提醒:“有人留在你家门口。”打开监控屏幕,发现邻居在走廊里整理快递。你熟悉这样的场景吗?近年来,可视门铃凭借实时监控、远程对话等功能,它已成为许多家庭的“安全卫士”。当它24小时记录走廊里的一举一动,甚至拍摄邻居的日常生活时,安全与隐私的界限它变得模糊了。

2023年,某小区业主因安装可视门铃被邻居起诉,法院最终判决拆除设备,引发热议:智能安防设备在确保安全的同时,是否侵犯了他人隐私权?我们从法律的角度来讨论这个问题热门话题。

可视门铃的普及与争议

随着智能家居快速发展,可视门铃市场渗透率逐年上升。根据行业报告,2022年中国智能门铃销量同比增长40%。很多家庭把它当成防盗防骚扰的“刚需”,隐私纠纷日益突出:

- 无死角监控:一些高端产品具有广角镜头、人脸识别甚至云存储功能,可以记录邻居、访客甚至快递员的行动轨迹。

- 数据泄露风险:2020年,某品牌门铃被曝存在安全漏洞,用户监控画面被黑客窃取,引发对安全漏洞个人信息保护的担忧。

- 邻里矛盾加剧:很多地方都有因门铃拍摄范围过广而引起的投诉案件,甚至演变成法律纠纷。

法律视角:隐私权 vs. 安全保障

《民法典》、《个人信息保护法》等法律法规对公民隐私权有明确的规定,但有针对性可视门铃监管仍存在灰色地带,以下是关键法律要点:

隐私权的核心定义

- 《民法典》第1032条:隐私是自然人的私人生活和平与不愿意为他人所知的私人空间、活动和信息。

- 《个人信息保护法》:人脸、行踪轨迹等属于敏感个人信息,需经个人同意方可收集。

争议焦点:走廊属于半公共区域,但频繁拍摄他人进出是否构成侵权?

司法实践中的案例参考

- 案例1(2022年,北京):某业主因门铃拍到邻居家门口,被判拆除设备并赔偿精神损失费。

- 案例2(2023年,上海):法院认为,如果门铃只拍摄自己门前的区域,而不长时间存储他人的图像,则不构成侵权。

裁判要点:设备安装应遵循必要性,最小化原则,避免过度收集他人信息。

如何平衡安全与隐私?

用户合规使用指南

- 调整拍摄角度:避免镜头对准邻居的门或公共区域。

- 关闭人脸识别:减少对非家庭成员的信息收集。

- 定期删除数据:存储在云中的视频应设置自动清理周期。

制造商的责任和改进

- 隐私设计(Privacy by Design):默认情况下,产品应开启“隐私模式”,如对他人面部的模糊处理。

- 加强数据加密:防止黑客攻击导致信息泄露。

社区管理和立法建议

- 物业规范:小区可制定智能安防设备安装公约公约,明确拍摄范围限制。

- 政策完善:呼吁出台可视门铃使用标准,细化公共场所的监控规则。

好的科技需要法律和道德同行

可视门铃它是科技赋能生活的缩影,但它的使用必须建立在尊重他人的基础上隐私权在此基础上,跟随人工智能和物联网类似的边界争议将更加普及。只有通过法律规范、技术优化和公众意识的共同提高,才能实现。安全与隐私的双赢。

互动话题:你家里安装了可视门铃吗?您认为如何界定其合理使用范围?请留言讨论!

关键词优化:可视门铃、隐私权、智能安防、个人信息保护、民法典、邻里纠纷、数据安全

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...